研究領域

首頁 » 研究領域

永續發展研究領域

永續發展(Sustainable Development)是一個跨領域的研究領域,旨在平衡環境、經濟與社會需求,確保當代人類滿足其需求的同時,不損害未來世代滿足需求的能力。該領域強調資源的可持續利用、社會公正、經濟增長與環境保護之間的協調發展。

研究領域:

1. 氣候變遷風險評估與因應

2. ESG永續治理

3.環境系統分析

4.永續水土資源規劃與管理

5.影響力評估

氣候變遷風險評估與因應

氣候變遷將帶來實體與轉型風險,衝擊組織。根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 氣候變遷第六次評估報告(AR6)指出,無論哪一種排放情境,全球皆無法避免預估會發生在2025-2044年間的1.5°C升溫,且極端天氣會持續發生並更為加劇。目前已辨識的127項關鍵風險,在中長期評估中所導致的衝擊,將比目前所觀察到的衝擊更高出數倍(高信心)。氣候變遷及其風險強度及頻率,主要將受到短期內的減緩及調適作為影響,而未來推估的負面衝擊及其相關的損失與損害,將於全球逐漸暖化的過程中加劇(極高信心)。

透過氣候智慧決策(Climate Smart Decision),有助於決策者在最適當時機採取最適當行動,以降低氣候變遷與社會經濟發展帶來之風險,並提高機會。

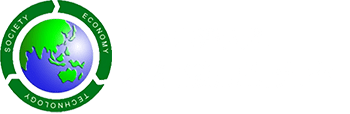

氣候調適演算法(Climate Change Adaptation Algorithm, CCA) (Ching-Pin Tung et al., 2019)[1]包含氣候調適六步驟(CCA6Steps)、風險模板,及調適路徑[2]。氣候調適六步驟之執行程序考量了氣候變遷風險來源,並透過風險模板分析關鍵議題之風險成因,以擬定因應之調適決策。調適策略的決策應建立於針對治理層級與保全對象,分析其關鍵議題風險成因的前提之下來擬訂調適選項與策略,透過風險模板的分析(定性)以及模式模擬的評估(定量),方可聚焦並分析調適層面以及對應之主政機關。 [1] Tung, C.-P.; Tsao, J.-H.; Tien, Y.-C.; Lin, C.-Y.; Jhong, B.-C. Development of a Novel Climate Adaptation Algorithm for Climate Risk Assessment. Water 2019, 11, 497. [2] Haasnoot, M., Kwakkel, J. H., Walker, W. E., & Ter Maat, J. (2013). Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world. Global environmental change, 23(2), 485-498.

圖1-1 、氣候調適演算法包含氣候調適六步驟、氣候風險模板及氣候調適路徑

圖1-1 、氣候調適演算法包含氣候調適六步驟、氣候風險模板及氣候調適路徑

氣候調適演算法(Climate Change Adaptation Algorithm, CCA) (Ching-Pin Tung et al., 2019)[1]包含氣候調適六步驟(CCA6Steps)、風險模板,及調適路徑[2]。氣候調適六步驟之執行程序考量了氣候變遷風險來源,並透過風險模板分析關鍵議題之風險成因,以擬定因應之調適決策。調適策略的決策應建立於針對治理層級與保全對象,分析其關鍵議題風險成因的前提之下來擬訂調適選項與策略,透過風險模板的分析(定性)以及模式模擬的評估(定量),方可聚焦並分析調適層面以及對應之主政機關。 [1] Tung, C.-P.; Tsao, J.-H.; Tien, Y.-C.; Lin, C.-Y.; Jhong, B.-C. Development of a Novel Climate Adaptation Algorithm for Climate Risk Assessment. Water 2019, 11, 497. [2] Haasnoot, M., Kwakkel, J. H., Walker, W. E., & Ter Maat, J. (2013). Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world. Global environmental change, 23(2), 485-498.

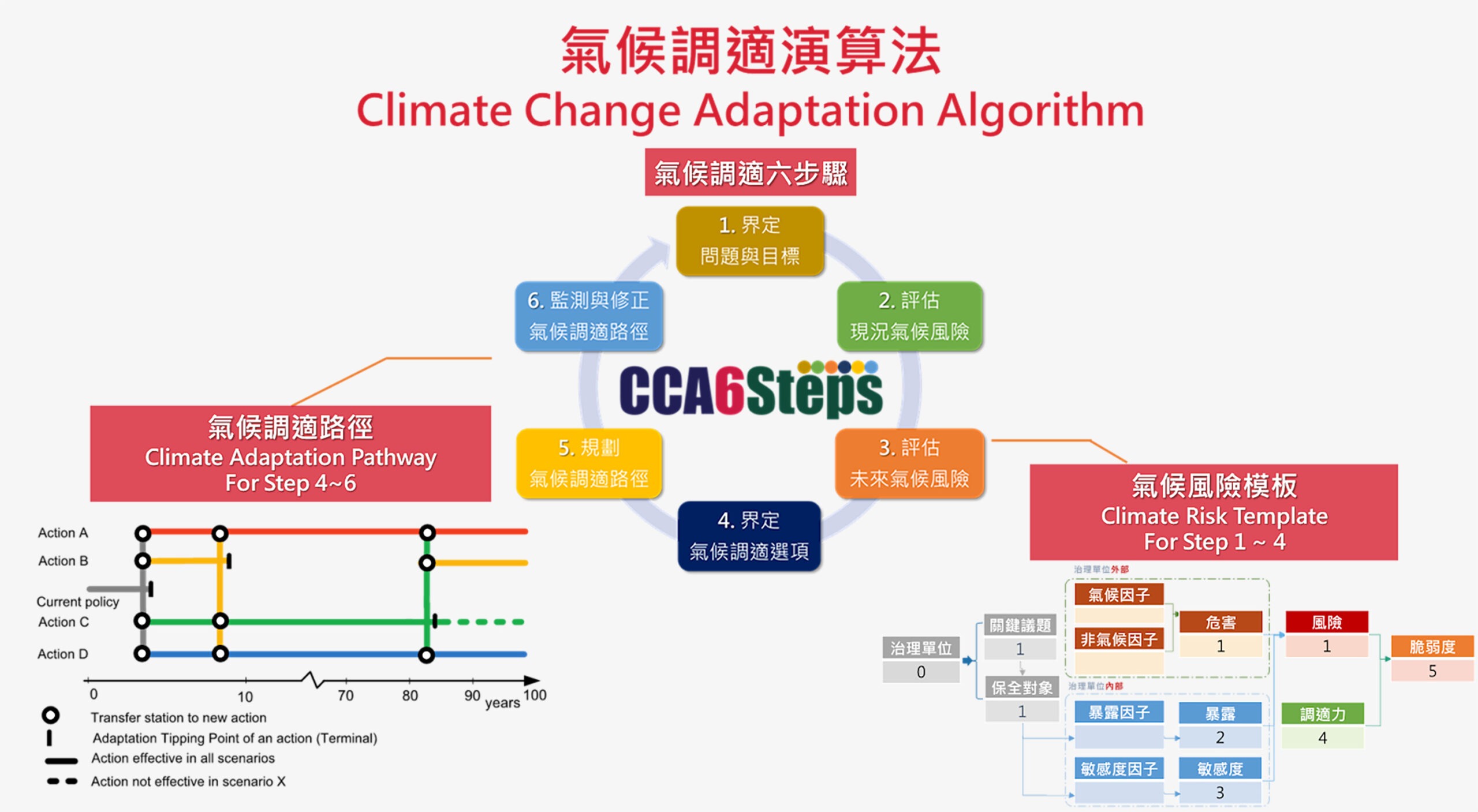

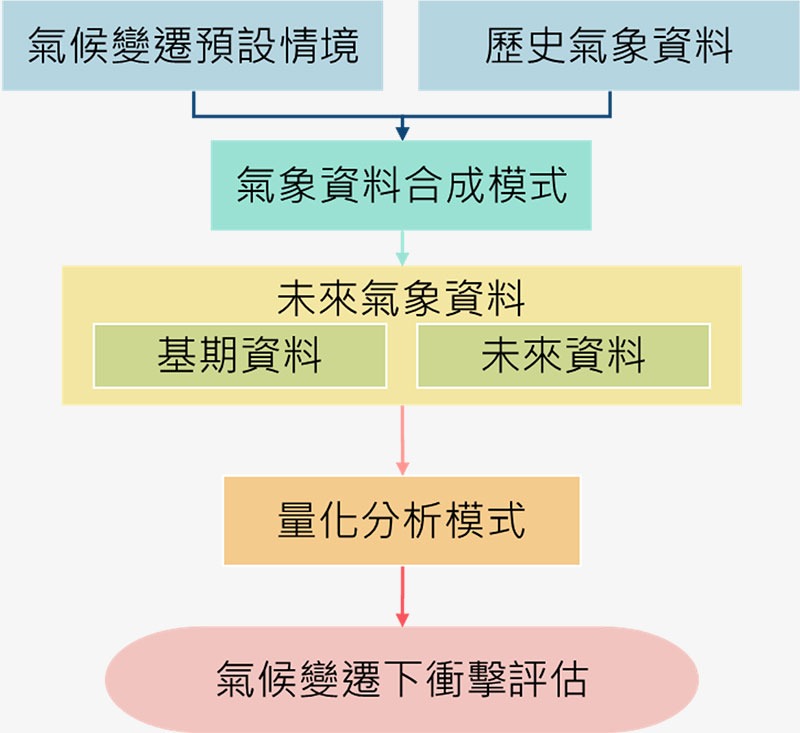

欲評估未來氣候變遷實體風險,需透過氣候變遷衝擊評估流程,可利用地球系統模擬模式(Earth System Models, ESMs)根據不同社會共享社會經濟路徑(Socioeconomic Pathway, SSP)與代表濃度情境 (Representative ConcentrationPathway, RCP)推估之未來氣候資料設定未來氣候變遷情境,接著透過氣象合成模式依據不同情境產生未來氣象資料,輸入評估模式中分析未來氣候變遷下衝擊程度與發生機率,配合保全對象之時空分布與面對危害之敏感度與調適能力來進行氣候變遷風險評估,並擬定因應策略。

圖1-2 、氣候變遷實體衝擊評估方法:產製未來氣象資料搭配模式進行分析

圖1-2 、氣候變遷實體衝擊評估方法:產製未來氣象資料搭配模式進行分析

欲評估未來氣候變遷實體風險,需透過氣候變遷衝擊評估流程,可利用地球系統模擬模式(Earth System Models, ESMs)根據不同社會共享社會經濟路徑(Socioeconomic Pathway, SSP)與代表濃度情境 (Representative ConcentrationPathway, RCP)推估之未來氣候資料設定未來氣候變遷情境,接著透過氣象合成模式依據不同情境產生未來氣象資料,輸入評估模式中分析未來氣候變遷下衝擊程度與發生機率,配合保全對象之時空分布與面對危害之敏感度與調適能力來進行氣候變遷風險評估,並擬定因應策略。

本計畫由分析社區對區域供水系統風險的影響出發,延伸發展社區供排水系統調適路徑方法;分析納入排水系統考量的方式,包含風險評估、模式界面整合及評估方法的比較;同時也延伸進行調適路徑分析及監測與修正方法。發展整合系統程序、指引與服務平台,利用案例分析進行驗證,並探討不同形式社區、外部系統的影響,並提出其他領域與本研究相關性與後續多領域研究建議。

永續農村社區整合性水資源模式與氣候變遷衝擊評估之研究

本計畫支援SDG 13、17。其中以高雄港為案例,協助臺灣港務公司量化評估氣候變遷實體風險,研擬因應策略,以期建構氣候調適能力。

ESG永續治理架構暨氣候變遷因應策略委託研究計畫

永續農村社區整合性水資源模式與氣候變遷衝擊評估之研究

本計畫由分析社區對區域供水系統風險的影響出發,延伸發展社區供排水系統調適路徑方法;分析納入排水系統考量的方式,包含風險評估、模式界面整合及評估方法的比較;同時也延伸進行調適路徑分析及監測與修正方法。發展整合系統程序、指引與服務平台,利用案例分析進行驗證,並探討不同形式社區、外部系統的影響,並提出其他領域與本研究相關性與後續多領域研究建議。

ESG永續治理架構暨氣候變遷因應策略委託研究計畫

本計畫由分析社區對區域供水系統風險的影響出發,延伸發展社區供排水系統調適路徑方法;分析納入排水系統考量的方式,包含風險評估、模式界面整合及評估方法的比較;同時也延伸進行調適路徑分析及監測與修正方法。發展整合系統程序、指引與服務平台,利用案例分析進行驗證,並探討不同形式社區、外部系統的影響,並提出其他領域與本研究相關性與後續多領域研究建議。

ESG永續治理

在全球面臨氣候變遷、社會不平等和公司治理轉型遲滯等問題日益嚴重的現今,永續發展儼然成為企業經營和學術研究的重要焦點。2004年,聯合國發表了具有里程碑意義的《Who Cares Wins》報告,首次提出了企業應將環境(Environmental)、社會(Social)和公司治理(Governance),簡稱ESG,納入企業經營評量基準的概念。這一舉措標示著全球商業和投資領域對永續發展認識的重大轉變。

SD Lab致力於深入探討ESG永續治理的各個面向,旨在為學術界和產業界提供有價值的見解和實踐指導。我們的研究涵蓋了ESG框架的理論基礎、實施策略、績效評估以及其對企業長期發展和社會影響的深遠意義。

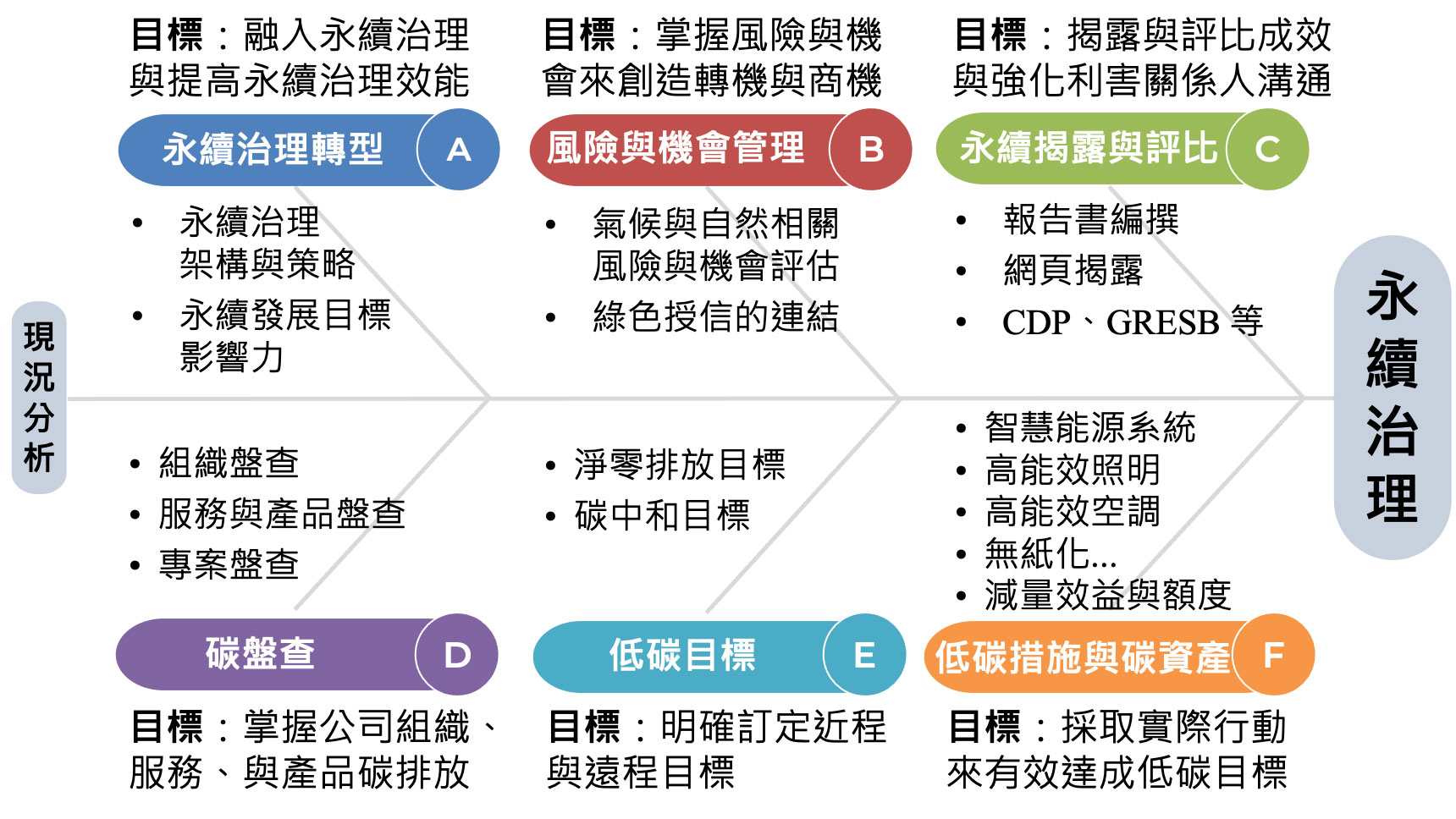

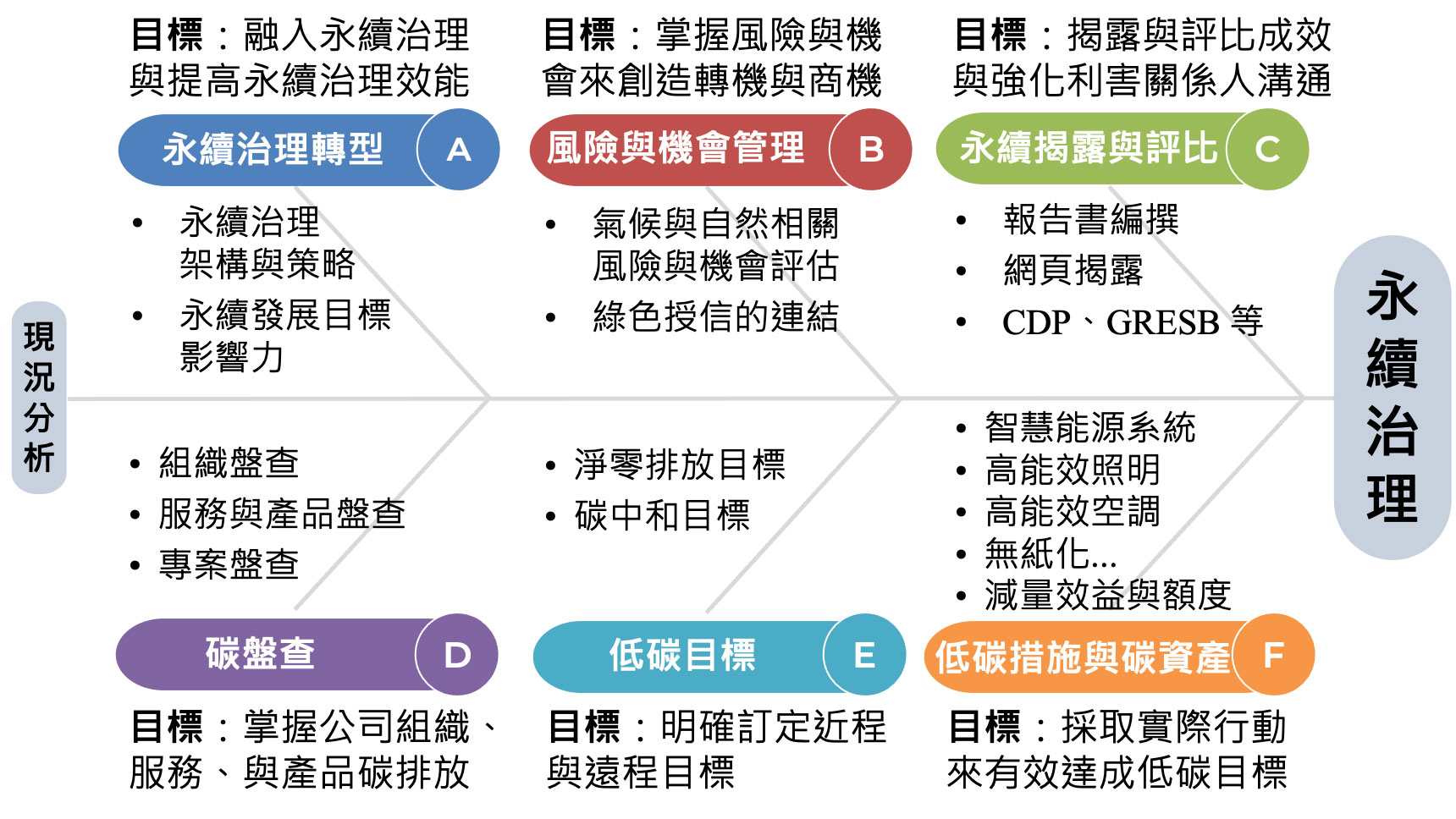

一個系統化的ESG永續治理涉及多個關鍵領域的策略和措施,旨在提升企業在永續發展領域的表現與競爭力。(A)永續治理轉型通過系統化教育和客製化策略規劃,幫助企業建立有效的永續治理架構,提高競爭力。(B)風險與機會管理利用TCFD、IFRS標準、TNFD等進行氣候與自然風險相關評估,並結合綠色授信,促進企業在風險管理中發掘新商機。(C)永續揭露與評比協助企業編制符合國際標準的ESG報告,並進行GRESB和CDP等評比,提升透明度和市場領導力。(D)碳盤查涵蓋ISO標準,幫助企業全面掌握碳排放,制定有效的減排策略。(E)低碳目標設立具體目標如淨零排放,提升企業形象並降低財務風險。(F)低碳措施與碳資產幫助企業發展減排措施和申請碳權,提升永續形象和市場競爭力。這些措施共同推動企業在ESG領域取得實質進展,實現永續發展。

圖2-1 、系統化ESG永續治理轉型重點

圖2-1 、系統化ESG永續治理轉型重點

一個系統化的ESG永續治理涉及多個關鍵領域的策略和措施,旨在提升企業在永續發展領域的表現與競爭力。(A)永續治理轉型通過系統化教育和客製化策略規劃,幫助企業建立有效的永續治理架構,提高競爭力。(B)風險與機會管理利用TCFD、IFRS標準、TNFD等進行氣候與自然風險相關評估,並結合綠色授信,促進企業在風險管理中發掘新商機。(C)永續揭露與評比協助企業編制符合國際標準的ESG報告,並進行GRESB和CDP等評比,提升透明度和市場領導力。(D)碳盤查涵蓋ISO標準,幫助企業全面掌握碳排放,制定有效的減排策略。(E)低碳目標設立具體目標如淨零排放,提升企業形象並降低財務風險。(F)低碳措施與碳資產幫助企業發展減排措施和申請碳權,提升永續形象和市場競爭力。這些措施共同推動企業在ESG領域取得實質進展,實現永續發展。

1.國立臺灣大學永續校園治理計畫

2.中華開發金控,CDP氣候問卷顧問研究

3.港務公司,永續轉型專案

4.安麗,ESG亮點規劃暨安利空間碳中和專案計畫

5.臺灣集中保管結算所,碳數據服務

環境系統分析

環境系統分析是一個跨學科領域,結合了環境科學、工程學、經濟學和決策科學,旨在評估人類活動對環境系統的影響並提出解決方案,以減少負面影響並提升正面影響。這項分析透過數學模型和最佳化技術,尋找有效的環境管理策略,協助實現環境永續目標,如淨零排放和資源利用效率的最大化。主要研究目標包括減少環境衝擊、提高能資源利用效率和優化環境管理決策。研究問題通常涉及量化環境衝擊、進行多目標最佳化、整合跨學科數據和設計有效的政策或管理辦法。研究方向包括數據驅動的環境建模、廢棄物和能源系統的多目標最佳化、生命週期評估與永續供應鏈管理,以及政策模擬與影響評估。

- 第一步:研究者應針對本次研究欲討論的問題進行描述,簡單介紹問題、說明問題的重要性、以系統分析解決之效益、預計使用之最佳化工具;

- 第二步:建立研究中所使用之分析、最佳化模型,建立模型之工具包括但不限於 General Algebraic Modeling System (GAMS), MATLAB, CPLEX, GUROBI, HeuristicLab, Excel Solver/open solver 等,研究者選擇建模工具應確認工具是否可解決研究所提出的最佳化問題;

- 第三步:結果闡述,研究者需先具體說明本次模型分析過程的假設、參數設定等,並根據模型分析結果進行闡述;

- 第四步:討論模型分析結果並說明相關發現、討論如何透過最佳化模型應用於解決研究問題。

因應氣候變遷使得全球的水文循環過程發生改變,造成極端事件發生的強度及次數增加,尤其是短時間內的強降雨可能對水文環境不佳的都市化地區帶來更大的衝擊。此研究透過最佳化分析,討論都市地區排水管理與低衝擊開發,並結合本研究市所提出之氣候變遷調適能力建構流程的六大步驟,設計一套最有效管理排水問題與低衝擊開發之策略。 參考資料:黃碩士郁茹,結合模擬與最佳化方法發展氣候變遷之永續暴雨管理。

企業低碳轉型:結合線性規劃與分治法決定內部碳定價策略

企業低碳轉型:結合線性規劃與分治法決定內部碳定價策略

因應氣候變遷使得全球的水文循環過程發生改變,造成極端事件發生的強度及次數增加,尤其是短時間內的強降雨可能對水文環境不佳的都市化地區帶來更大的衝擊。此研究透過最佳化分析,討論都市地區排水管理與低衝擊開發,並結合本研究市所提出之氣候變遷調適能力建構流程的六大步驟,設計一套最有效管理排水問題與低衝擊開發之策略。 參考資料:黃碩士郁茹,結合模擬與最佳化方法發展氣候變遷之永續暴雨管理。

因應氣候變遷使得全球的水文循環過程發生改變,造成極端事件發生的強度及次數增加,尤其是短時間內的強降雨可能對水文環境不佳的都市化地區帶來更大的衝擊。此研究透過最佳化分析,討論都市地區排水管理與低衝擊開發,並結合本研究市所提出之氣候變遷調適能力建構流程的六大步驟,設計一套最有效管理排水問題與低衝擊開發之策略。 參考資料:黃碩士郁茹,結合模擬與最佳化方法發展氣候變遷之永續暴雨管理。

結合模擬與最佳化方法發展氣候變遷之永續暴雨管理

結合模擬與最佳化方法發展氣候變遷之永續暴雨管理

因應氣候變遷使得全球的水文循環過程發生改變,造成極端事件發生的強度及次數增加,尤其是短時間內的強降雨可能對水文環境不佳的都市化地區帶來更大的衝擊。此研究透過最佳化分析,討論都市地區排水管理與低衝擊開發,並結合本研究市所提出之氣候變遷調適能力建構流程的六大步驟,設計一套最有效管理排水問題與低衝擊開發之策略。 參考資料:黃碩士郁茹,結合模擬與最佳化方法發展氣候變遷之永續暴雨管理。

因應氣候變遷下,極端天氣與水文事件發生頻率及嚴重程度不斷加劇,此研究以系統性的思維與角度發展水資源管理及配置,透過一最佳化演算法(禁忌演算法)模擬不同乾旱情境下的供水策略,根據不同策略下,供水系統脆弱度(脆弱度越高代表供水系統受乾旱影響越大)制定出最佳的供水策略。 參考資料:謝碩士曜謙,新竹供水系統脆弱度空間分布優化與供水能耗分析之研究。

新竹供水系統脆弱度空間分布優化與供水能耗分析之研究

新竹供水系統脆弱度空間分布優化與供水能耗分析之研究

因應氣候變遷下,極端天氣與水文事件發生頻率及嚴重程度不斷加劇,此研究以系統性的思維與角度發展水資源管理及配置,透過一最佳化演算法(禁忌演算法)模擬不同乾旱情境下的供水策略,根據不同策略下,供水系統脆弱度(脆弱度越高代表供水系統受乾旱影響越大)制定出最佳的供水策略。 參考資料:謝碩士曜謙,新竹供水系統脆弱度空間分布優化與供水能耗分析之研究。

永續水土資源規劃與管理

該研究的背景和重要性基於聯合國21世紀議程(Agenda 21),該議程明確指出永續發展是21世紀的重要工作綱領之一。永續發展的核心理念是在滿足現代和未來世代需求的同時,避免對環境造成退化。研究室以此精神為指導,專注於水土資源永續發展的研究,旨在建立和評量水土資源的永續發展指標體系,並支援水土資源管理的決策制定。本研究室在此精神下推動下列工作 :

-水土資源永續發展指標體系與評量系統

-集水區水土資源管理決策支援系統

-農業用水即時管理之研究

-本土化水文模式之研究

-農業合理灌溉需水量之研究

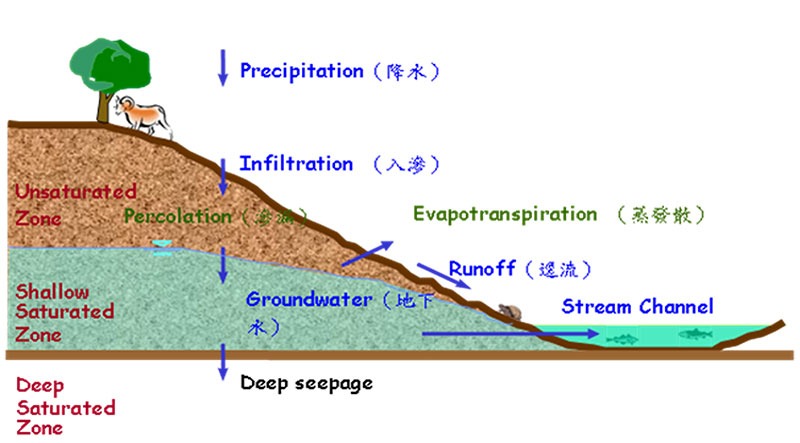

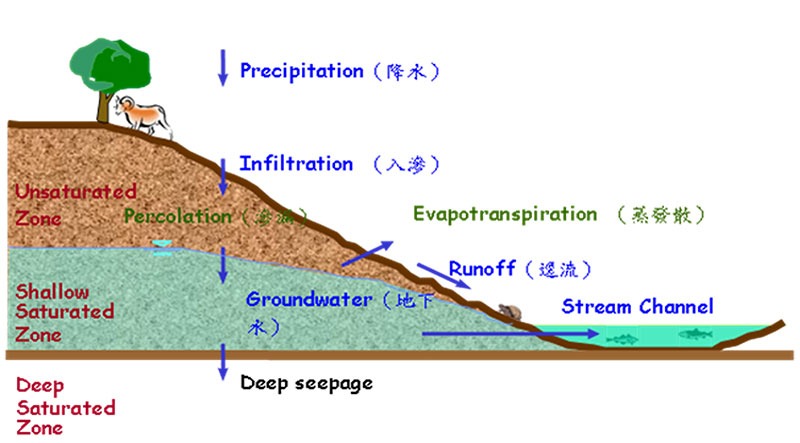

水資源的評估模式有很多,本研究室常用的水文模式為GWLF(Haith and Shoemaker, 1987)[1]之流量子模式,其為描述集水區各水文項目及各項目之間的平衡關係來模擬流量。從降雨開始將水帶入集水區系統,當降雨到達地面後,一部分之降雨形成地表逕流,直接流入河川;而另一部份則會入滲至土壤中,補充未飽和含水層之含水量,若未飽和含水層土壤水分大於田間含水量(Field Capacity),則過多的水分將受重力影響繼續向下滲漏至淺層飽和含水層,最後淺層飽和含水層會產生地下排水;地下排水量與逕流量之總和即為河川流量。模式水平衡概念如下圖所示,其中由上而下分為地表、未飽和層及淺層飽和含水層三個主要部分,藉由三者間的水平衡關係做水量之運算。 1] Haith, D. A. and L. L. Shoemaker, 1987. ”Generalized Watershed Loading Functions for Stream Flow Nutrients”, Water Resources Bulletin, 23(3): 471-478.

圖4-1 、GWLF模式水平衡關係示意圖

圖4-1 、GWLF模式水平衡關係示意圖

水資源的評估模式有很多,本研究室常用的水文模式為GWLF(Haith and Shoemaker, 1987)[1]之流量子模式,其為描述集水區各水文項目及各項目之間的平衡關係來模擬流量。從降雨開始將水帶入集水區系統,當降雨到達地面後,一部分之降雨形成地表逕流,直接流入河川;而另一部份則會入滲至土壤中,補充未飽和含水層之含水量,若未飽和含水層土壤水分大於田間含水量(Field Capacity),則過多的水分將受重力影響繼續向下滲漏至淺層飽和含水層,最後淺層飽和含水層會產生地下排水;地下排水量與逕流量之總和即為河川流量。模式水平衡概念如下圖所示,其中由上而下分為地表、未飽和層及淺層飽和含水層三個主要部分,藉由三者間的水平衡關係做水量之運算。 1] Haith, D. A. and L. L. Shoemaker, 1987. ”Generalized Watershed Loading Functions for Stream Flow Nutrients”, Water Resources Bulletin, 23(3): 471-478.

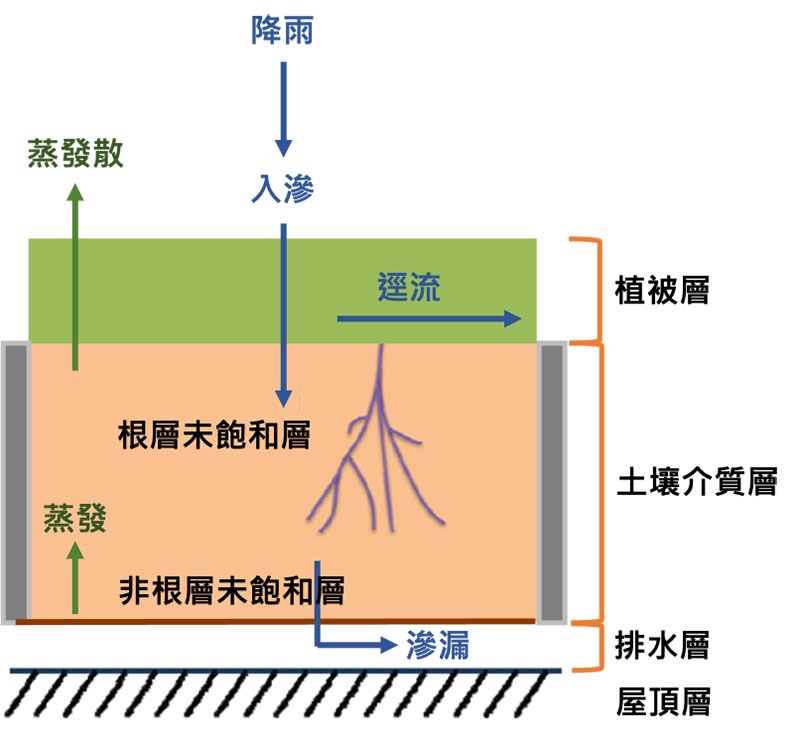

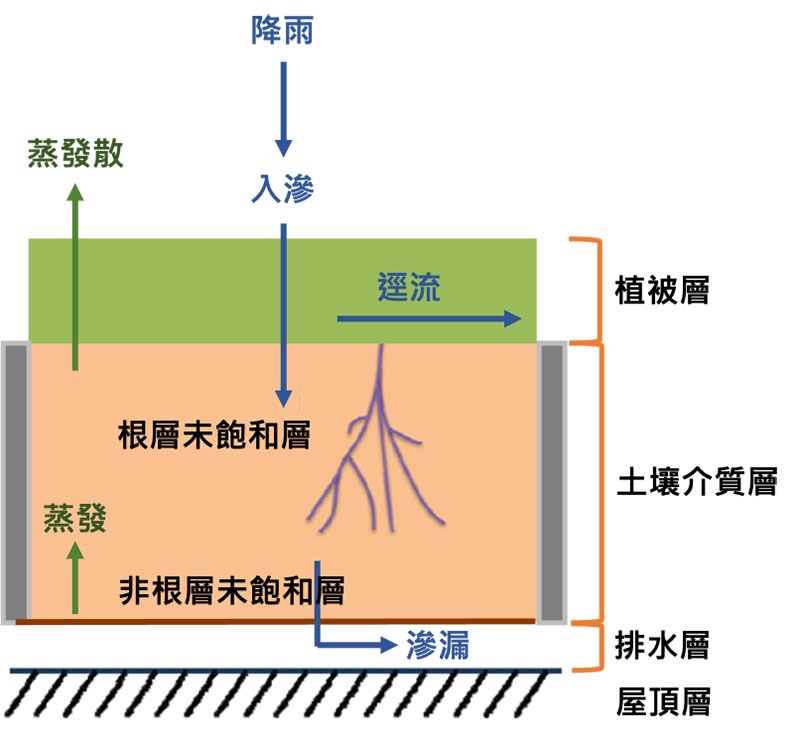

GWLF模式水平衡關係也可用在綠屋頂水文模擬中。綠屋頂水文機制分為植被層、土壤介質層、排水層與防水層。與一般集水區的差別在於綠屋頂並無深層飽和層,當降雨落於綠屋頂,一部分為地表層的入滲,另一部份變成地表逕流以及因植物截流或表面窪蓄造成的初始扣除量,接著向下入滲的水量則會被土壤介質及排水板滯留,多餘的水分以滲漏的形式由排水道匯集。還有一個差異為綠屋頂設計並無地下水,因此僅考量GWLF模式中未飽和層(Unsaturated Zone)之水文收支平衡,其中未飽和含水層又分為根層以及非根層,非根層由於沒有植物根部因此水份以蒸發或是滲漏形式損失。計算綠屋頂之水平衡方程式中的參數包含逕流的CN值,以及推估蒸發散量的覆蓋係數。為降低水文模式的不確定性,因此進行參數本土化之工作。綠屋頂所相關之參數皆為在國立臺灣大學校內水工 [2] 邱靜宜,2012。綠屋頂能量與水文模式發展及本土化參數之研究。未出版之碩士論文,國立臺灣大學生物環境系統工程學研究所,臺北市。試驗所頂樓進行實驗與測量,藉此獲得本土化之參數值[2]。

圖4-2 、綠屋頂水文模式概念圖

圖4-2 、綠屋頂水文模式概念圖

GWLF模式水平衡關係也可用在綠屋頂水文模擬中。綠屋頂水文機制分為植被層、土壤介質層、排水層與防水層。與一般集水區的差別在於綠屋頂並無深層飽和層,當降雨落於綠屋頂,一部分為地表層的入滲,另一部份變成地表逕流以及因植物截流或表面窪蓄造成的初始扣除量,接著向下入滲的水量則會被土壤介質及排水板滯留,多餘的水分以滲漏的形式由排水道匯集。還有一個差異為綠屋頂設計並無地下水,因此僅考量GWLF模式中未飽和層(Unsaturated Zone)之水文收支平衡,其中未飽和含水層又分為根層以及非根層,非根層由於沒有植物根部因此水份以蒸發或是滲漏形式損失。計算綠屋頂之水平衡方程式中的參數包含逕流的CN值,以及推估蒸發散量的覆蓋係數。為降低水文模式的不確定性,因此進行參數本土化之工作。綠屋頂所相關之參數皆為在國立臺灣大學校內水工 [2] 邱靜宜,2012。綠屋頂能量與水文模式發展及本土化參數之研究。未出版之碩士論文,國立臺灣大學生物環境系統工程學研究所,臺北市。試驗所頂樓進行實驗與測量,藉此獲得本土化之參數值[2]。

![強化北部水資源分區因應氣候變遷水資源管理調適能力研究(2011)[1]](https://sdl.bse.ntu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/10/強化北部水資源分區因應氣候變遷水資源管理調適能力研究20111.jpg)

主要執行內容為分析水資源相關水環境因子變動之趨勢,設定未來氣候變遷情境下水資源之需求及可運用之水源,評估氣候變遷對河川流量以及各水資源設施之衝擊,推求各標用水缺水容忍度以及定義水資源風險度與分析方法,計算出未來氣候變遷影響下之缺水風險,將其繪製成風險地圖,並依據風險地圖擬定水資源調適策略以及計畫,以強化北部水資源系統。 [1]經濟部水利署水利規劃試驗所,2011。強化北部水資源分區因應氣候變遷水資源管理調適能力研究。

強化北部水資源分區因應氣候變遷水資源管理調適能力研究(2011)[1]

![強化北部水資源分區因應氣候變遷水資源管理調適能力研究(2011)[1]](https://sdl.bse.ntu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/10/強化北部水資源分區因應氣候變遷水資源管理調適能力研究20111.jpg)

強化北部水資源分區因應氣候變遷水資源管理調適能力研究(2011)[1]

主要執行內容為分析水資源相關水環境因子變動之趨勢,設定未來氣候變遷情境下水資源之需求及可運用之水源,評估氣候變遷對河川流量以及各水資源設施之衝擊,推求各標用水缺水容忍度以及定義水資源風險度與分析方法,計算出未來氣候變遷影響下之缺水風險,將其繪製成風險地圖,並依據風險地圖擬定水資源調適策略以及計畫,以強化北部水資源系統。 [1]經濟部水利署水利規劃試驗所,2011。強化北部水資源分區因應氣候變遷水資源管理調適能力研究。

![「永續農村社區水資源模擬與最佳化模式之研究」(2012)[2]](https://sdl.bse.ntu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/10/「永續農村社區水資源模擬與最佳化模式之研究」20122.jpg)

水資源需求者端做為研究重點,並以氣候變遷下高脆弱性之農村社區為研究對象,欲以「具高度水資源循環使用效率,且於氣候變遷下具有高回復力與低脆弱度」來建構永續農村社區。該計畫研究包含三個部分:綠屋頂、人工溼地、及農田,首先以物理機制為基礎,符合水平衡關係的綠屋頂水文模式,提供兩種方法計算表面逕流量及入滲量,以方便使用者依需求選擇,可應用做為綠屋頂設計規劃的準則;第二個為人工溼地模擬模式,人工溼地在社區中可提供回收水,提高社區水資源使用率;第三部分為建立社區需水量推估方法,分析社區生活與灌溉用水之需求,最後建立綠屋頂、人工溼地與農田之關係。該計畫建構社區整合性水資源系統模式,改進各元件模式,並設計社區案例進行測試分析,且建構指標系統來評估社區水資源系統。 [2]行政院國家科學委員會,2012。永續農村社區水資源模擬與最佳化模式之研究。

「永續農村社區水資源模擬與最佳化模式之研究」(2012)[2]

![「永續農村社區水資源模擬與最佳化模式之研究」(2012)[2]](https://sdl.bse.ntu.edu.tw/wp-content/uploads/2024/10/「永續農村社區水資源模擬與最佳化模式之研究」20122.jpg)

「永續農村社區水資源模擬與最佳化模式之研究」(2012)[2]

水資源需求者端做為研究重點,並以氣候變遷下高脆弱性之農村社區為研究對象,欲以「具高度水資源循環使用效率,且於氣候變遷下具有高回復力與低脆弱度」來建構永續農村社區。該計畫研究包含三個部分:綠屋頂、人工溼地、及農田,首先以物理機制為基礎,符合水平衡關係的綠屋頂水文模式,提供兩種方法計算表面逕流量及入滲量,以方便使用者依需求選擇,可應用做為綠屋頂設計規劃的準則;第二個為人工溼地模擬模式,人工溼地在社區中可提供回收水,提高社區水資源使用率;第三部分為建立社區需水量推估方法,分析社區生活與灌溉用水之需求,最後建立綠屋頂、人工溼地與農田之關係。該計畫建構社區整合性水資源系統模式,改進各元件模式,並設計社區案例進行測試分析,且建構指標系統來評估社區水資源系統。 [2]行政院國家科學委員會,2012。永續農村社區水資源模擬與最佳化模式之研究。

影響力評估

聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)有17個目標和169個子目標(Target),包括環境與自然生態、經濟繁榮、社會公義、與夥伴關係等不同面向。然根據PwC (2019)[1]的數據,72%的公司在其報告出版物中公開提及永續發展目標,但只有20%的公司設定了與實現SDG目標相關的量化目標,而這些公司中只有8%(只占全部的1%)以量化數據報告其在實現目標方面之進展。如何參照國際標準流程、準則,並符合臺灣本土特性,透過科學方法界定、衡量與管理產業行動之SDG影響力非常重要,也是落實永續治理重要的一環。

為符合永續治理的核心精神,需要精準分配資源並運用以發揮最大效益,這也代表著企業與投資人必須掌握其行動對永續發展所造成的影響。應藉由界定、衡量與管理影響力、讓影響力透明化與具有科學基礎,使其在經標準化之衡量方法下,具有相同比較基準。因此,以SDGs為前提之下,企業在追尋經濟發展同時,也應該考量經濟活動對外界的影響,將永續發展目標納入決策考量中,衡量自身的永續影響力以求對環境和社會不造成負面危害,並追尋能帶來正面影響。

[1]PricewaterhouseCoopers, (2019). Creating a strategy for a better world.

即使目前ESG永續治理議題已蔚為潮流,大部分的企業仍須加緊腳步以實踐永續發展,如何透過實際行動以對永續發展目標帶來積極貢獻仍為一待發展之缺口。聯合國開發計劃署(United Nations Development Programme, UNDP)(2021)[2]設計了SDG影響力標準(SDG Impact Standards),旨在促進私營部門投資和企業進行自我管理,以在2030年前實現SDGs,並發揮影響力來增進人類與星球的福祉。本研究室參考UNDP於所提出的永續發展目標影響力標準之精神,正推動建構一具體可遵循操作之框架協助界定與衡量產業活動之SDG影響力,並以環境面向為設計之典範轉移案例,期待透過案例實踐以檢核研究成果的實用性並藉此探討未來發展跨領域應用之可行性。

[2]UNDP, (2021). SDG Impact Standards for Enterprises

美國杜克大學 (Duke University) 根據UNDP的SDG Impact Standards方法,與國際顧問合作,開發永續發展目標影響力衡量和管理指南 (Impact Measurement & Management for the SDGs, IMM for SDGs) 課程,其提出企業與投資人可由四個階段實踐SDG影響力衡量與管理:設定策略、整合、優化、強化,如下圖所示。針對「設定策略」階段,則可依5步驟完成:定義目標、界定SDG成果(Outcome)、排序成果、設定分級目標、定義影響力主題。

圖5-1、永續發展目標影響力衡量與管理流程

(參考資料:杜克大學《Impact Measurement & Management for the SDGs》)

圖5-1、永續發展目標影響力衡量與管理流程 (參考資料:杜克大學《Impact Measurement & Management for the SDGs》)

美國杜克大學 (Duke University) 根據UNDP的SDG Impact Standards方法,與國際顧問合作,開發永續發展目標影響力衡量和管理指南 (Impact Measurement & Management for the SDGs, IMM for SDGs) 課程,其提出企業與投資人可由四個階段實踐SDG影響力衡量與管理:設定策略、整合、優化、強化,如下圖所示。針對「設定策略」階段,則可依5步驟完成:定義目標、界定SDG成果(Outcome)、排序成果、設定分級目標、定義影響力主題。

SDG影響力衡量與管理的四個階段中,首要便是界定SDG影響力,並進而設定推動策略與衡量成果。組織需界定活動對SDGs五個維度(dimensions)的預期SDG成果(SDG Outcome):What、Who、How much、Contribution及Risk,各維度內涵說明如下: (1) What:組織活動會帶來什麼樣的結果,企業或投資人應釐清期待什麼樣特殊的結果、其將帶來正向或負向的改變、對社會、環境或全球帶來什麼樣的影響? (2) Who:接著界定在這項活動下的利害關係人為誰,需思考的問題包含誰將被這個結果影響?利害關係人的年齡、位置、性別、收入及產業等。 (3) How much:繼而判斷這個結果實際影響有多大?影響的範圍尺度有多少、時間尺度有多長、改變程度有多深。 (4) Contribution:分為企業與投資者的視角,衡量此項活動對投資所造成的影響,以及投資者可以合理預期對於投資報酬的改變。 (5) Risk:最後,審視企業或投資人可能遭遇的風險,結果是否有可能比預期更糟糕?影響風險可能包含:外部風險、利害關係人參與風險、證據風險等。

圖5-2、SDG影響力之5個維度

(圖片來源:修改自杜克大學《Impact Measurement & Management for the SDGs》)

圖5-2、SDG影響力之5個維度 (圖片來源:修改自杜克大學《Impact Measurement & Management for the SDGs》)

SDG影響力衡量與管理的四個階段中,首要便是界定SDG影響力,並進而設定推動策略與衡量成果。組織需界定活動對SDGs五個維度(dimensions)的預期SDG成果(SDG Outcome):What、Who、How much、Contribution及Risk,各維度內涵說明如下: (1) What:組織活動會帶來什麼樣的結果,企業或投資人應釐清期待什麼樣特殊的結果、其將帶來正向或負向的改變、對社會、環境或全球帶來什麼樣的影響? (2) Who:接著界定在這項活動下的利害關係人為誰,需思考的問題包含誰將被這個結果影響?利害關係人的年齡、位置、性別、收入及產業等。 (3) How much:繼而判斷這個結果實際影響有多大?影響的範圍尺度有多少、時間尺度有多長、改變程度有多深。 (4) Contribution:分為企業與投資者的視角,衡量此項活動對投資所造成的影響,以及投資者可以合理預期對於投資報酬的改變。 (5) Risk:最後,審視企業或投資人可能遭遇的風險,結果是否有可能比預期更糟糕?影響風險可能包含:外部風險、利害關係人參與風險、證據風險等。

環境性永續發展目標影響力衡量與管理方法之研究

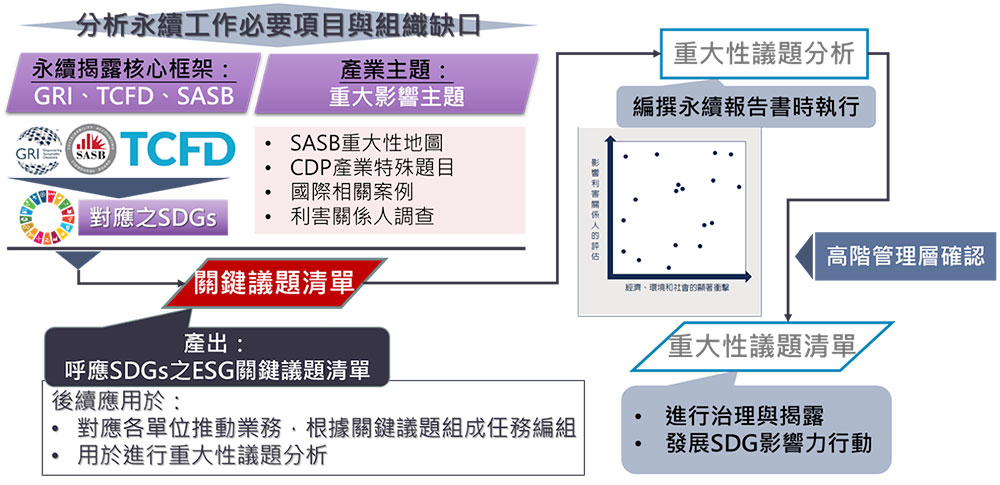

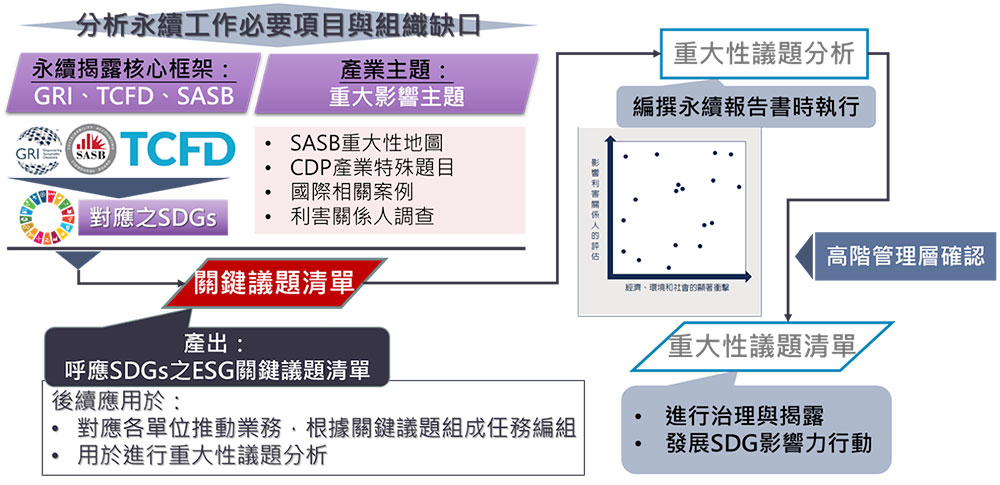

本研究目的為發展產業活動與永續環境性SDG影響力關係之界定工具,並聚焦探討水資源、坡地、與農業領域的影響力衡量;透過提供一標準程序,協助使用者可界定、衡量與管理自身或外部機構對環境面向SDGs的貢獻與企圖,促進永續行動的實踐,進而提升對生態環境的正面影響,並可在同樣具科學基礎之基準下進行比較。 本研究提出組織之SDG影響力衡量和管理之程序建議:先確定欲發揮影響力之SDGs,再進行策略設定、資源整合、優化行動績效並強化永續治理。組織可盤點應積極作為的SDGs及其子目標,將SDGs納入核心營運策略,並進行SDGs相關之揭露報告,呈現對全球永續發展目標的貢獻或影響,如圖。對於想要開始進行SDG影響力衡量與管理之企業,可先從界定優先SDG開始,並設定影響力策略,接續再進一步蒐集量化衡量所需的數據資訊。

圖5-3、呼應SDGs之ESG關鍵議題清單鑑別流程

圖5-3、呼應SDGs之ESG關鍵議題清單鑑別流程

本研究目的為發展產業活動與永續環境性SDG影響力關係之界定工具,並聚焦探討水資源、坡地、與農業領域的影響力衡量;透過提供一標準程序,協助使用者可界定、衡量與管理自身或外部機構對環境面向SDGs的貢獻與企圖,促進永續行動的實踐,進而提升對生態環境的正面影響,並可在同樣具科學基礎之基準下進行比較。 本研究提出組織之SDG影響力衡量和管理之程序建議:先確定欲發揮影響力之SDGs,再進行策略設定、資源整合、優化行動績效並強化永續治理。組織可盤點應積極作為的SDGs及其子目標,將SDGs納入核心營運策略,並進行SDGs相關之揭露報告,呈現對全球永續發展目標的貢獻或影響,如圖。對於想要開始進行SDG影響力衡量與管理之企業,可先從界定優先SDG開始,並設定影響力策略,接續再進一步蒐集量化衡量所需的數據資訊。